La planche 3 montre un bloc détaché de l’affleurement de migmatite, dont on a scié et poli une face dans la direction perpendiculaire au plan axial des plis (lumière naturelle en réflexion). Le détachement est rendu possible par le litage de la roche suivant des surfaces courbes particulières, comme on va voir plus loin.

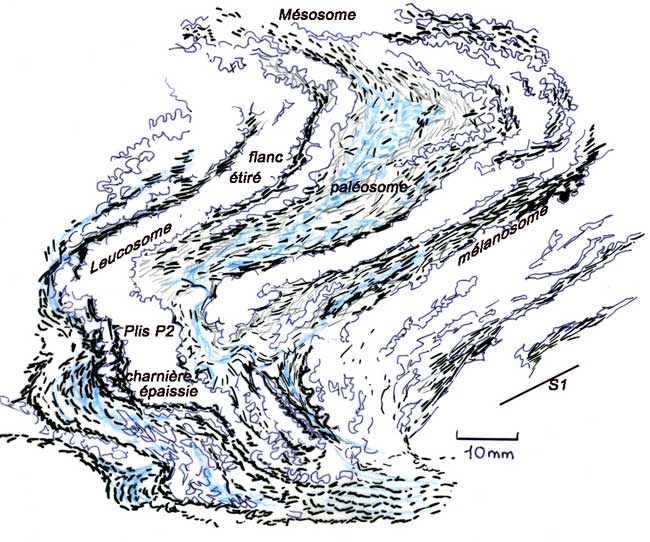

La roche apparaît rubanée, et plissée, avec alternance très nette de lits clairs et foncés, respectivement :

- d’une phase quartzo-plagioclasique, en lits très clairs, épais jusqu’à 1 cm, à grains plurimillimètriques. C’est la phase fondue, mobilisée et recristallisée ;

- d’une roche gneissique à grain plus fin, également disposée en lits d’épaisseur variant entre le millimètre et le centimètre. Les limites entre les deux fractions sont soulignée par des liserés de biotite continus. C’est le résidu solide (on parle de restite), constitué de matériaux réfractaires.

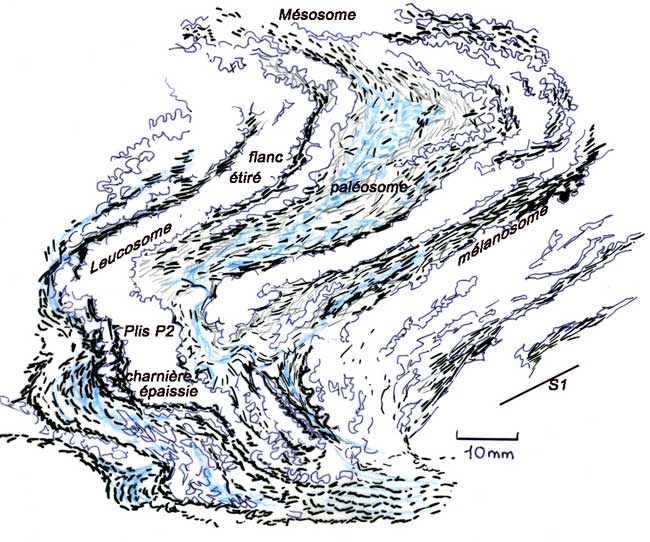

Planche 3. Migmatite prélevée sur l’affleurement du pont de Vigeois, scié et poli sur une face perpendiculaire au plan axial des plis.

La surface extérieure, brillante, est celle résultant d’un « litage » de la roche, suivant les surfaces séparant les lits. Ces surfaces qui apparaissent au litage sont chemisées par des feuillets de muscovite, disposés dans les plans de litage. Examinons maintenant de plus près la surface polie de la tranche : planche 4 et dessin associé.

L’ensemble des caractères est démonstratif de la forte mobilisation de matériau leucocrate qui vient épaissir les charnières des plis, alors que les flancs de ces derniers sont étirés par les forces de cisaillement à l’œuvre. Mais ces plis ont un aspect bien différent des plis qui accompagnent la foliation S1 et les déformations d’un gneiss : les charnières sont larges, épaisses et arrondies. A l’intérieur de ces charnières, il peut y avoir absence complète de minéraux transposés, c'est-à-dire orientés suivant le plan axial du pli P2 contemporain de l’anatexie.

Cet échantillon montre l’évolution déjà bien engagée de l’anatexie, c'est-à-dire de la fusion qui commence à opérer sur les gneiss à grande échelle dans la région.

planche 4. coupe polie de l’échantillon de la planche 3 et dessin interprétatif, ci-dessous

La roche gneissique à grain fin représente la roche mère : c’est le paléosome. Elle est de couleur bleutée au cœur des lits les plus épais de restite : on identifiera en lame mince la présence de quantité importante de disthène.

Elle alterne avec les lits clairs à grain grossier, d’apparence granitique et même pegmatitique, qui constituent le nésosome. Le matériau du nésosome a été extrait goutte à goutte du gneiss et les gouttes se sont mobilisées et agglomérées par capillarité jusqu’à constituer une phase homogène, dont la composition est celle d’un mélange magmatique de point de fusion minimum, à savoir un granite. (Voir le dessin schématique d’interprétation de la planche 4).

La roche est devenue plastique et s’est déformée et plissée quasi librement sous l’influence des moindres contraintes de pression et de cisaillement.

|